「潮騒」

|

|

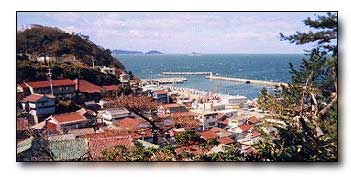

――歌島は人口千四百、周囲一里に充たない小島である。

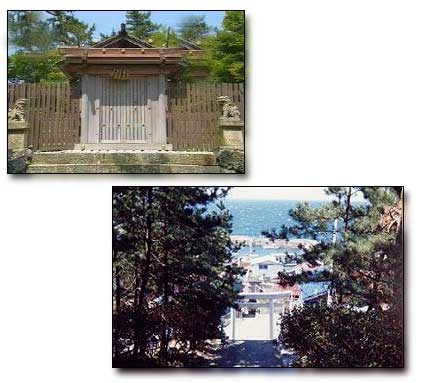

歌島に眺めのもつとも美しい場所が二つある。一つは島の頂きちかく、北西にむかつて建てられた八代神社である。

(中略)

八代神社は綿津見命を祀つてゐた。この海神の信仰は、漁夫たちの生活から自然に生れ、かれらはいつも海上の平穏を祈り、もし海難に遭つて救はれれば、何よりも先に、ここの社に奉納金を捧げるのであつた。――

|

この島でもっとも美しい場所のひとつとして挙げられている「八代神社」は八坂神社がモデルとなっている。神島の主産業は漁業であり、ここに住むすべての島民は、漁の成功と無事を祈ってこの神社を参拝する。したがって八坂神社は昔から島民の生活と密接に関わりあってきた神社であるといえる。

もともと伊勢国に属し、神領であったこの島は、一説に海神アマテラスが常住していたとされる、その名前の通り「神」の「島」であった。

『潮騒』に描かれる「八代神社」もまた、新治と初江の恋の成就をみまもる守り神としての側面をのぞかせており、古来より神々と自然に感謝しながら生活している島民の素朴な生活を、この作品は見事に描いているといえる。

|

|

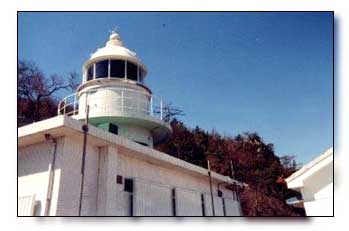

『潮騒』の代名詞とも言うべき燈台。ここからは伊良湖水道から太平洋にかけて壮大な景色が一望できる。

「八代神社」

とともに眺めの美しい場所としてあげられた場所であり、またそれは恋の成就した新治と初江が最後に訪れる場所でもあった。

|

――眺めのもつとも美しいもう一つの場所は、島の東山の頂きに近い燈台である。

燈台の立つてゐる断崖の下には、伊良湖水道の海流の響きが絶えなかつた。伊勢海と太平洋をつなぐこの狭窄な海門は、風のある日には、いくつもの渦を巻いた。水道を隔てて、渥美半島の端が迫つてをり、その石の多い荒涼とした波打際に、伊良湖崎の小さな無人の燈台が立つてゐた。歌島燈台からは東南に太平洋の一部が望まれ、東北の渥美湾をへだてた山々のかなたには、西風の強い払暁など、富士を見ることがあつた。――

|

|

――燈台長は燈台へ二人を案内した。(中略)二人は窓から、その光りが暗い波の立ちさわいでゐる伊良湖水道を、

右から左へ大きく茫然と横切るのを見た。(中略)二人はお互ひの頬を、触れようと思へばすぐ触れることもできる近くに感じた。その燃えてゐる熱さをも。……そして二人の前には予測のつかぬ闇があり、燈台の光りは規則正しく茫然とそれをよぎり、レンズの影は白いシャツと白い浴衣の背を、丁度そこのところだけ形を歪めながら廻つてゐた。

今にして新治は思ふのであつた。あのやうな辛苦にもかかはらず、結局一つの道徳の中でかれらは自由であり、神々の加護は一度でもかれらの身を離れたためしはなかつたことを。つまり闇に包まれてゐるこの小さな島が、 かれらの幸福を守り、かれらの恋を成就させてくれたといふことを……――

|

伊勢の海を照らしだすこの島の燈台は、新治と初江の恋のゆくえにも光を照射し、彼らを見守る存在でもあった。小さな幸福、小さな恋、それらすべてを照らしてくれる燈台の光りは、まさに「神の加護」という表現が相応しい。島の東には伊良湖水道が眺められ、海流の響きが絶え間ない。言うまでもなく『潮騒』という題名はそこからきている。燈台から愛を確かめあうふたりの耳元には、崖下を流れる伊良湖水道の潮騒が幸福の序曲として聞こえていたことであろう。

八代神社へと続く石段のうえから後ろを振り向くと、美しい紺碧の伊勢の湾が眺められる。

|

|

――二百段の石段を昇つて、一双の石の唐獅子に戍られ鳥居のところで見返ると、かういふ遠景にかこまれた古代さながらの伊勢の海が眺められた。――

|

|

――このとき急に嵐が、窓の外で立ちはだかつた。それまでにも風雨はおなじ強さで廃墟をめぐつて荒れ狂つてゐたのであるが、この瞬間に嵐はたしかに現前し、高い窓のすぐ下には太平洋がゆつたりとこの持続的な狂躁をゆすぶつてゐるのがわかつた。

少女は二三歩退いた。出口はなかつた。コンクリートの煤けた壁が少女の背中にさはつた。

「初江!」

と若者が叫んだ。

「その火を飛び越して来い。その火を飛び越してきたら」少女は息せいてはゐるが、清らかな弾んだ声で言つた。裸の若者は躊躇しなかつた。

爪先に弾みをつけて、彼の炎に映えた体は、火のなかへまつしぐらに飛び込んだ。次の刹那にその体は少女のすぐ前にあつた。彼の胸は乳房に軽く触れた。『この弾力だ。前に赤いセエタアの下に俺が想像したのはこの弾力だ』と若者は感動して思つた。

二人は抱き合つた。少女が先に柔らかく倒れた。――

|

「観的哨跡」は、燈台から更に15分ほど歩いたところにある。その間の道は険しくぬかるんでいるので辿り着くまでは困難である。「観的哨」とは、戦時、伊良湖崎の向こう側の小中山試射場から射ち出される試射砲の着弾点を兵士が確認するための建物であった。3階建ての頑丈な鉄筋コンクリートであったが、現在、外壁は所々ひび割れ、黒ずみ、内壁にはたくさんの落書きが書かれている。作品でも「廃墟」や「牢屋」という言葉で表現されている。建物のおどろおどろしさとは対照的に、内部の窓から眺める景色は圧巻である。刳り抜いただけの広い窓から、広大な太平洋が眺められるのだ。天気のよい日など特に素晴らしい。室内が暗いため、そこから眺める景色は、海の反射と太平洋の健康的な明るさとで目も眩むほどである。大きな窓枠がちょうど一枚のキャンバスであるかのような錯覚を与えてくれる。

作品ではこの建物は、新治と初江が抱擁する場面として登場してくる。『潮騒』のなかでも最も印象的で、最も有名な場面である。少年と少女の純粋で素朴な愛の光景、焔を隔てて対峙するふたりの光景はとても初々しく、躊躇いや恥じらい、そして言葉のひとつひとつに至るまで、若者の純真な愛の情景を実に見事に描き出している。三島文学のなかでも有数の名場面であるといえる。

|

写真・文 高寺康仁

|